トップ校の選手の体格やスキルは以前と比べて飛躍的にレベルアップしている日本の高校ラグビー。一方で地盤沈下も心配されている。全国的に部員数が減少し、直近の全国高校ラグビー大会「花園」鳥取県予選では、倉吉東高校以外の学校が15人のメンバーを揃えられず、一試合も行われないまま代表が決定するという事態にもなっている。

高体連のデータからラグビー人口の推移と減少の要因、打ち手を考える。

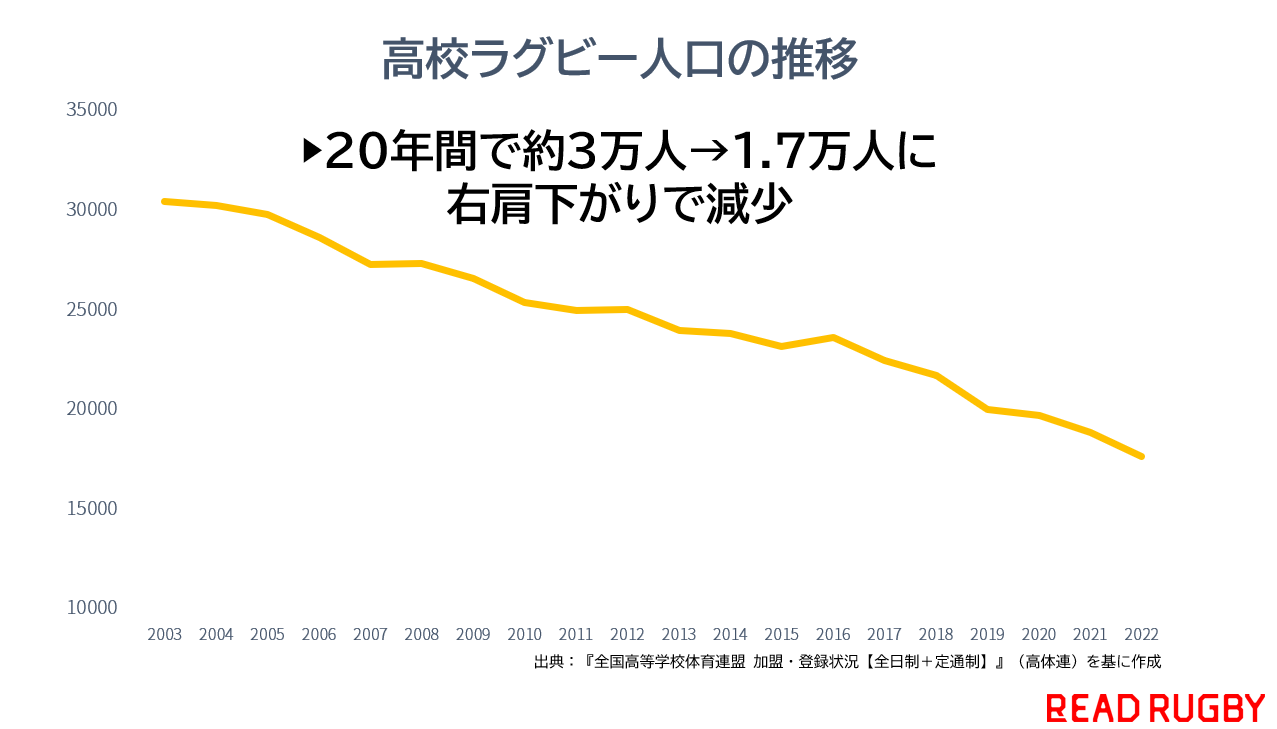

高校ラグビー人口は20年で4割減少

高校ラグビーの競技人口はこの20年で減り続けている。高体連の加盟人数ベースで、2003年には30,419人だった数字は右肩下がりを続けて直近の2022年には、17,649人という数字に。40%以上も減少しているのだ。

次にあげるのは、他の主な球技の数字だ。

サッカーは2003年の149,591人から2023年は147,086人、バスケットボールは2003年の95,459人から2023年は83,624人。バレーボールは2003年の48,314人から2023年は50,972人という結果に。バスケは1万人以上減少、サッカーは微減、バレーはむしろ数字を盛り返している。

ラグビーの右肩下がりと比べれば"横ばい"と表現して差し支えないだろう。

減少率ワーストは青森、増加は島根のみ

高校ラグビー人口に戻って、その推移を都道府県別にも見てみた。

減少率はワースト1位の青森県で2003年の895人から300人を切り、なんと3分の1になっていた。

反対に20年前から増加している県を調べてみると、島根1県のみであった。2003年の125人から2022年が128人と、わずか3人ながらプラスに。ただ、これは100人以上の部員数を誇る強豪・石見智翠館の部員が大半を占めるため、県全体の底上げという減少とは言えないだろう。

なぜ高校ラグビー人口はかくも減っているか

減少の理由を考えてみると、まずひとつは少子化という社会構造全体の変化によって、高校生の数そのものが減っているという問題がある。

そして、ラグビー特有の要素で言えば、学校に「安全・安心」を求める風潮が強まる中で、タックルなど「危険」なイメージがつきまとい、生徒そして保護者から敬遠されるようになっているのではないだろうか。

写真:Patrick Case on Pexels.com

またコロナ禍も拍車をかけたはず。ラグビーは言うまでもなく接触が多く、"密"そのもののスポーツである。密を避けるような状況の中では、選択肢に入りづらかったであろう。

事実、コロナが蔓延した2020年は前年の21,702人から一気に20,011人と、前年からの減り幅が一番大きい年となっていた。前年にはワールドカップが日本で行われ、日本中がラグビーフィーバーに湧いたにもかかわらず、高校ラグビーの部員増にはつながらなかったという厳しい現実があったのだ。

合同チームの容認に加え、他競技との連携を探るべし

こうした現実に高体連も危機感を持っているようだ。

昨年末、ラグビーを含む9競技で「合同チーム」の全国大会出場を認めることを検討しているという報道があった。以前からラグビーでは、学校をまたいだ合同チーム自体は認められていたが、仮に都道府県予選で優勝しても全国大会に進めないという問題があった。それをクリアしようというもの。

しかし、これは応急処置的なもので、もっと根本的に高校ラグビー人口を増やす取り組みが必要になるだろう。

以前、東洋経済オンラインで行われた対談で元日本代表の廣瀬俊朗氏と、大西将太郎氏は、ラグビー普及に関してこんな打ち手を口にしていた。

廣瀬:ラグビースクールやアカデミーも数がまだまだ足りていないと思います。いま多いのはジュニア期にプレーしていた子どもが中学生になって離れてしまうパターン。

1週間に1回でも2回でも、ほかの部活に入りながらラグビーができる環境があれば、また高校になってやろうと思ってくれるかもしれない。

大西:トシが言ったことも大事。ただでさえこれから子どもが減っていって、部活とかも取り合いになる。

でも、アメリカのようなシーズン制にしていろんなスポーツができるようにすればいい。各スポーツ界がラグビー憲章の「結束」じゃないけど、取り合うんじゃなくてともに認め合うことができればいいんじゃないかな。

ラグビー観戦しながら考える「多様性の本質」https://toyokeizai.net/articles/-/304801?page=3

廣瀬氏が「ほかの部活に入りながらラグビーができる環境」、大西氏が「シーズン制にしていろんなスポーツができるように」と触れたところにヒントがあるのではないだろうか。

ラグビーはバスケットボールやサッカーなど、他の球技と共通する要素もある。ラグビーの経験がバスケットボールのコンタクトプレーにいきたり、反対にバスケットボールのハンドリングがラグビーのそれにいきたり、サッカーの経験がラグビーのキック向上につながったり、選手にとっても相乗効果は大きいはずだ。

少子化はこれからも続き、全体のパイが小さくなっていくのは避けられない。他競技との連携がカギになるのは間違いない。